Der Roman beginnt mit einem Paukenschlag: Vor dem Haus der Römerin Ilaria Profeti taucht ein junger Äthiopier auf, der behauptet, ihr Neffe zu sein. Der Sohn eines Bruders, von dem Ilaria nichts wusste. Noch dazu: ein Geflüchteter. Der Junge spricht fließend Italienisch. Sein Pass ist ausgestellt auf den Namen Attilaprofeti. So heißt auch Ilarias Vater: Attilio, genannnt „Attila“ Profeti. Ihn kann sie allerdings nicht mehr befragen: Der inzwischen 95jährige ist dement.

Der Roman beginnt mit einem Paukenschlag: Vor dem Haus der Römerin Ilaria Profeti taucht ein junger Äthiopier auf, der behauptet, ihr Neffe zu sein. Der Sohn eines Bruders, von dem Ilaria nichts wusste. Noch dazu: ein Geflüchteter. Der Junge spricht fließend Italienisch. Sein Pass ist ausgestellt auf den Namen Attilaprofeti. So heißt auch Ilarias Vater: Attilio, genannnt „Attila“ Profeti. Ihn kann sie allerdings nicht mehr befragen: Der inzwischen 95jährige ist dement.

So wendet sich Ilaria an ihre Mutter und die zweite Frau des Vaters. Stück für Stück deckt sie die verdrängte Geschichte und die vielen Lebenslügen des Attilio Profeti auf. Zugleich zeichnet der Roman ein schonungsloses Porträt Italiens im 20. Jahrhundert. Rassismus, Faschismus, Korruption und Bürokratie: Die langen Schatten der Geschichte reichen bis in die Gegenwart.

In seinem Umfeld galt Attilio Profeti als Widerstandskämpfer. Tatsächlich war er in den 1930er Jahren maßgeblich an den unfassbaren Gräueln der italienischen Besatzer im heutigen Äthiopien beteiligt. Profeti war einer von denen, die das „richtige Blut“ hatten. „Sangue giusto“ – so lautet der Titel des Buchs im Original. Das „richtige Blut“ schien es zu rechtfertigen, hunderttausende Männer, Frauen und Kinder auf jede erdenkliche bestialische Weise umzubringen. Es hinderte den jungen Attilio Profeti auf der anderen Seite nicht daran, eine Beziehung mit einer Abessinierin einzugehen.

Francesca Melandri ist mit „Alle, außer mir“ ein ebenso spannendes wie erschütterndes Dokudrama gelungen. Zu den Passagen, die mich besonders beeindruckt haben, zählt die mehrere Buchseiten lange minutiöse Schilderung des Irrwegs des äthiopischen Enkels durch Italien. Faszinierend und auf groteske Weise komisch: die Schilderung der Enttäuschung Attilio Profetis, bei aller Korruption offenbar nicht wichtig genug gewesen zu sein für eine Verhaftung. An anderen Stellen ist der 600 Seiten starke Roman etwas weitschweifig, gelegentlich fast schon geschwätzig. Die Autorin hat sorgfältig recherchiert, und sie mochte offenbar auf nichts verzichten. Nicht alle Schilderungen bringen die Geschichte aber wirklich voran – die vielen Seiten um Attilios Bruder Otello zum Beispiel sind m.E. komplett entbehrlich – und sie ist auch nicht immer besonders stringent erzählt. Die vielen Zeitsprünge passen zwar einerseits gut zum allmählichen Offenbarwerden des lange Verschwiegenen, machen andererseits aber auch die ein und andere Wiederholung notwendig.

Der deutsche Titel ist übrigens das Motto, das Attilio Profeti als kleiner Junge für sich gewählt hatte. Alle Menschen müssen sterben, hatte man ihm gesagt. „Alle, außer mir“, schwor er sich. Dass daraus am Ende nichts wurde, erfahren wir bereits auf der ersten Seite des Romans.

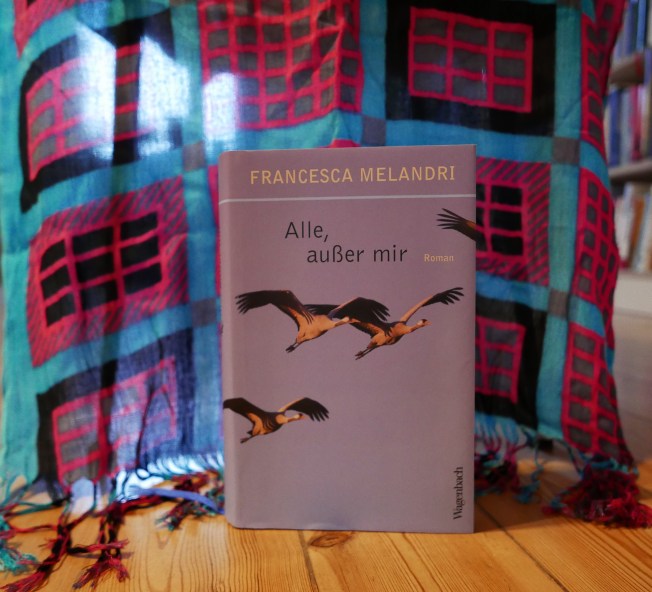

Francesca Melandri: Alle, außer mir. Roman, Berlin 2018. Übersetzung aus dem Italienischen von Esther Hansen.